投稿数が少ないジャーナルが投稿審査システムを導入する理由

こんにちは、ジャーナルサポート担当の仲井眞です。

今回はジャーナル編集を担当する学会事務局や編集委員の皆様に向けて、特に年間投稿数が少ないジャーナルにおける投稿審査システムの導入についてお話ししていきます。

「うちの学会は投稿数も少ないから、システムを導入するほどじゃないし…」

「投稿審査システムは大規模学会が導入するものだろう」

そんな風に考えている方も多いかもしれません。

しかし、実は年間投稿数が少ない学会でも、投稿審査システムを導入するメリットは多くあります。

投稿審査システムとは?

この記事では、事務局や編集委員が抱える「手作業での投稿管理の負担」という課題を改めて整理するとともに、年間投稿数が少ないジャーナルでも、投稿審査システムがどのように業務を効率化し、学会の未来を支えるのかを具体的にご紹介します。

【あなたの学会は大丈夫?】実はこんなに手間がかかっている"手作業"の投稿管理年間投稿数20件以下が40%以上!投稿審査システム導入学会の実態年間投稿数10件でも!投稿審査システム導入で得られる3つのメリット1. 業務効率の向上2. 査読期間の短縮化と、進捗の可視化3. ヒューマンエラーの削減【EM導入事例から学ぶ】小規模でもシステム導入した学会様の声「費用が高い?」という不安を解消!費用面での課題と対策まとめ:小規模学会もDXの時代

【あなたの学会は大丈夫?】実はこんなに手間がかかっている"手作業"の投稿管理

「年間10件しか投稿がないから、手作業でも十分」

そう考えていても、その「手作業」には、実は多くの隠れた手間が潜んでいます。

例えば、以下のような業務に心当たりはありませんか?

- 投稿者ごとにバラバラに問い合わせが届き、対応や履歴の管理が煩雑

- 原稿ファイルをメールでやり取りし、保存場所やバージョン管理が煩雑

- 査読者の選定、依頼、催促をメールや電話で個別に行うので、手間と心理的負担がかかる

- 査読の進捗状況をExcelで管理し、定期的に更新している

- ブラインド査読のために原稿ファイルを手動で加工する手間がかかる

投稿数が少なければこれらの作業の絶対量は減るかもしれませんが、少ない人数で対応している分、一人当たりの負担はむしろ増えている場合があります。

年間投稿数20件以下が40%以上!投稿審査システム導入学会の実態

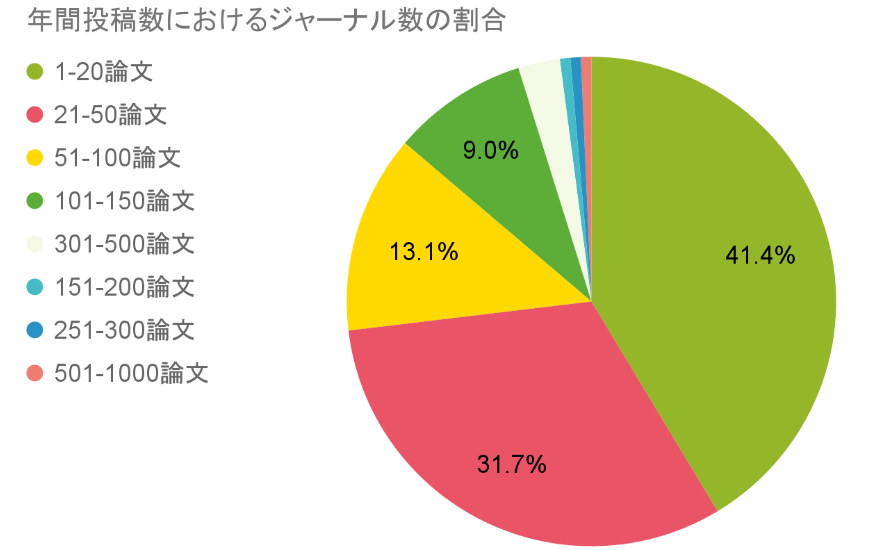

投稿審査システムは投稿数が多いジャーナル向けと思われるかもしれませんが、「Editorial Manager」の国内での利用実績を見ると、導入しているジャーナルの41.4%は年間投稿数が20件以下であることが分かります。

さらに、年間投稿数21-50件のジャーナルと合わせると、実に73.1%が年間投稿数50件以下のジャーナルなのです。

これは、投稿審査システムが、投稿数が多い学会だけでなく、投稿数が少ない学会にも有効なツールとして認識されていることを示しています。

多くの学会が、投稿審査システムを導入することで、前述したような手作業の負担から解放され、より本質的な業務に時間を費やせるようになっています。

年間投稿数10件でも!投稿審査システム導入で得られる3つのメリット

では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

年間投稿数が10件程度の小規模なジャーナルでも、投稿審査システムを導入することで、以下のような大きなメリットが得られます。

1. 業務効率の向上

投稿審査システムでは投稿から査読、そして採択・不採択の決定に至るまでのプロセスをシステム上で一元管理できます。これにより、メールのやり取りやExcelでの進捗管理が不要になり、事務局や編集委員の皆様の業務負担を大幅に削減できほか、業務の可視化によって引継ぎもスムーズになります。

2. 査読期間の短縮化と、進捗の可視化

システム上で査読依頼や催促を自動で行う機能があるため、査読者とのやり取りの手間が省け、査読期間の短縮につながります。また、どの論文がどの段階にあるのか、一目で把握できるため、著者への迅速な対応が可能になり、ジャーナルの信頼性向上にも貢献します。

3. ヒューマンエラーの削減

手作業による進捗管理やファイルのやり取りは、誤送信やデータの見落としといったヒューマンエラーの原因となりがちです。未発表の論文という機密性の高い情報を扱ううえで、セキュリティリスクに対策することは非常に重要です。システム化することで、こうしたヒューマンエラーを削減し、より正確で円滑なジャーナル運営を実現できます。

【EM導入事例から学ぶ】小規模でもシステム導入した学会様の声

先述のとおり、アトラスでは年間投稿数が少ない学会様の投稿審査システム導入を数多く支援してきました。実際にシステムを導入された学会様からは、以下のようなお声をいただいています。

<お客様の声>

- システム全体を通して【使用する我々にとって優しいフォーマット】となっており,何かあった時にマニュアルを確認しなくても感覚的に対応できています。とても助かっております。

- 便利だと思うのは、筆者から査読の進捗が見えるところ。

- (クライアントサポートの)問い合わせ対応はとても丁寧で迅速なのですばらしいと思います。

出典:「投稿審査システム Editorial Manager® ご利用者様アンケート」2024年7月30日~2024年8月30日実施(全回答数:123件)

これらの声からもわかるように、投稿審査システムは投稿数に関わらず、学会運営に確かな変化をもたらす有効なソリューションになっていることが分かります。

「費用が高い?」という不安を解消!費用面での課題と対策

システム導入を考える上で、やはり「費用」が大きなハードルと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、システム導入によって削減できるコストもまた、少なくありません。

以下は、郵送費用とシステム費用を比較したものです。

【例】

- 年間投稿数20件

- 1回目の審査が修正判定

- 査読者は2名、再査読あり

| 投稿・審査にかかる費用 | 合計金額 | |

| 郵送 | 1回の郵送費を430円、郵送回数を20回とした場合、430円×20回×20件=172,000円。 途中で原稿の差し替えや微修正が生じた場合はさらに費用が発生する。 | 172,000円 |

| 投稿審査システム (Editorial Managerの場合) | 利用料は1投稿につき4,200円(英語版は3,700円)で、修正投稿は何度でも追加料金なし。 | 日本語版:84000円 英語版:74000円 ※その他年間サポート料等あり。見積り詳細は弊社までお気軽にお問合せください。 |

いかがでしょうか。手作業での投稿審査業務には、郵送や通信にかかる費用、人件費、そして何より業務にかかる時間という目に見えないコストが含まれていることを考えると、システム化のコストメリットは決して小さくありません。

また、システム化を機に、投稿料を著者より徴収することで、費用面での課題をクリアしている学会もあります。

まとめ:小規模学会もDXの時代

「年間投稿数が少ないから」という理由で投稿審査システムの導入をためらっている学会の皆様も多いかと思います。

「手作業で今までやってきたのだから、問題ない」と考える気持ちもよく分かります。しかし、AIをはじめとしたテクノロジーの発達により、今後ますます社会全体でDX化が進むのは間違いありません。

そんな時代に向けて学会業務の基盤を整えておくためにも、これを機に投稿審査システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

弊社が提供する投稿審査システム「Editorial Manager」について知りたい方は、以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

当コラムについて

「IT×学術」で研究者を支援する株式会社アトラスが運営する当コラムでは、学会運営に関するお役立ち情報を発信中!

「学術大会」「会員管理」「ジャーナル」という重要度の高い3つのカテゴリを軸に、学会運営に関わるすべての方の疑問やお悩みを解消することを目指しています!

詳細はこちら